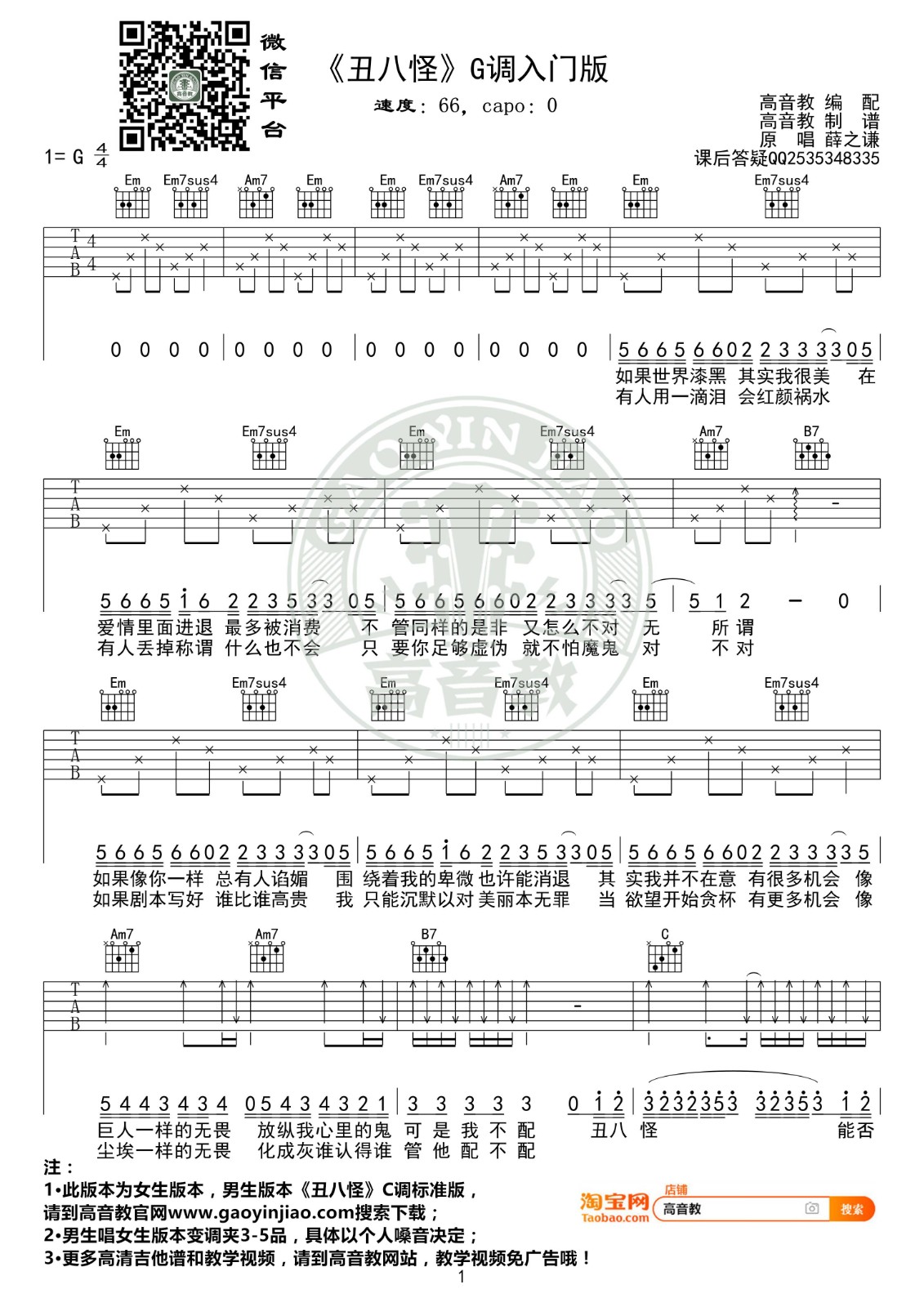

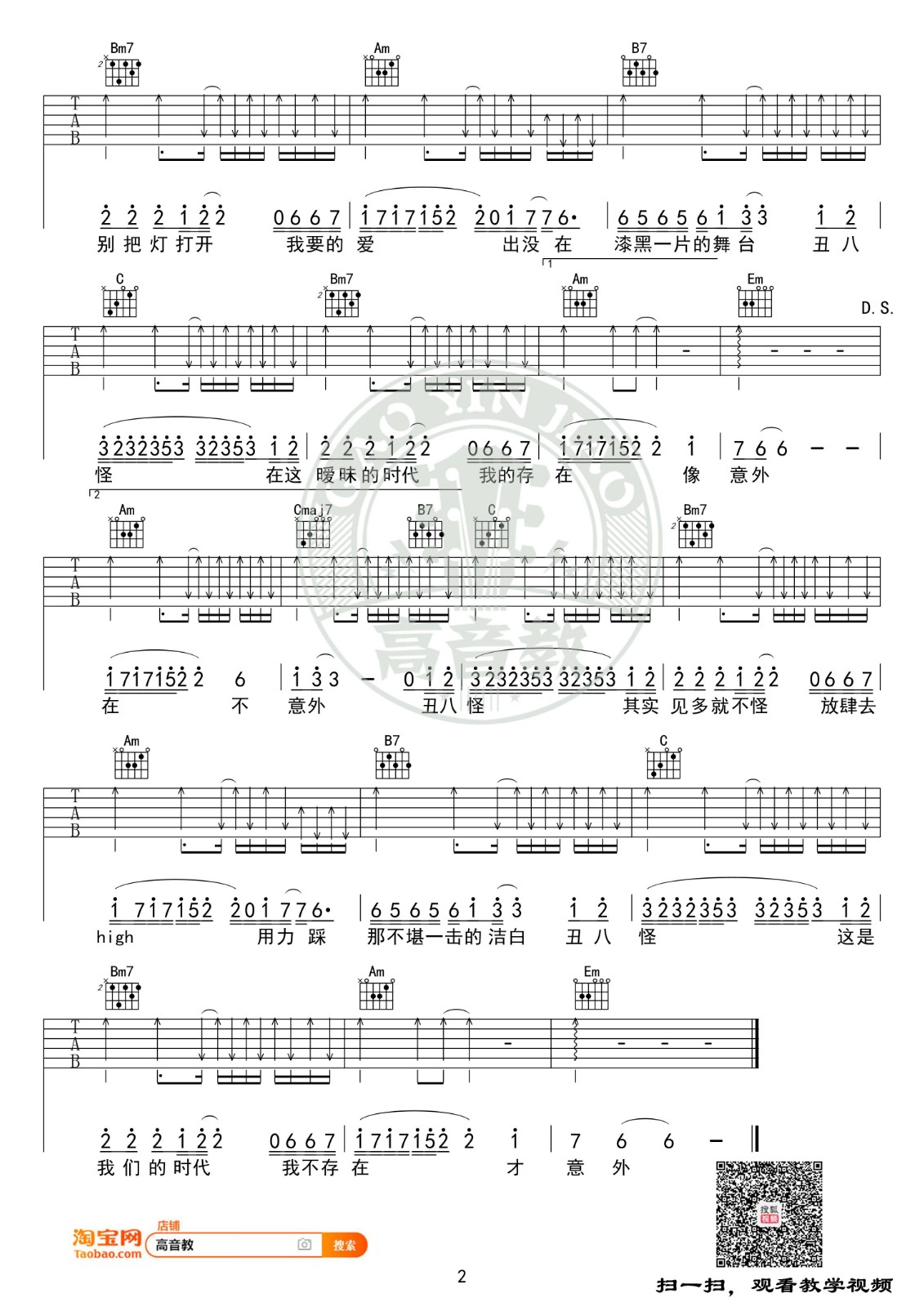

《丑八怪吉他谱》G调_薛之谦_高音教编配_好听又好学

《丑八怪》通过犀利直白的歌词刻画了一个被社会边缘化的人物形象,以"丑八怪"的自嘲式称谓揭开现代文明中的审美暴力与群体排斥机制。歌词中"像尘埃里的盆栽"的意象精准呈现了被主流审美标准异化的个体困境,既暗喻被扭曲的生命形态,又折射出畸形社会评价体系对人格的物化改造。"礼貌性喝彩"与"恶趣味安排"形成辛辣反讽,揭露消费时代人们将他人痛苦娱乐化的集体无意识。副歌部分重复的"丑八怪"称谓从侮辱性标签逐渐转化为抗争宣言,完成被污名者自我认同的觉醒过程。创作者有意保留词汇的粗粝感,通过语言暴力本身解构暴力,使文本具有社会棱镜效应——当听众为"怪物"的标签发笑时,实则照见了自身参与的符号暴力。最终呈现的不仅是边缘群体的生存图景,更是对现代社会病态审美机制的控诉,那些打在"畸形人"身上的聚光灯,恰恰暴露了围观者精神世界的畸形。这种将伤口展览转化为社会批判的创作策略,使作品超越个体悲情叙事,成为刺向虚伪文明的解剖刀。