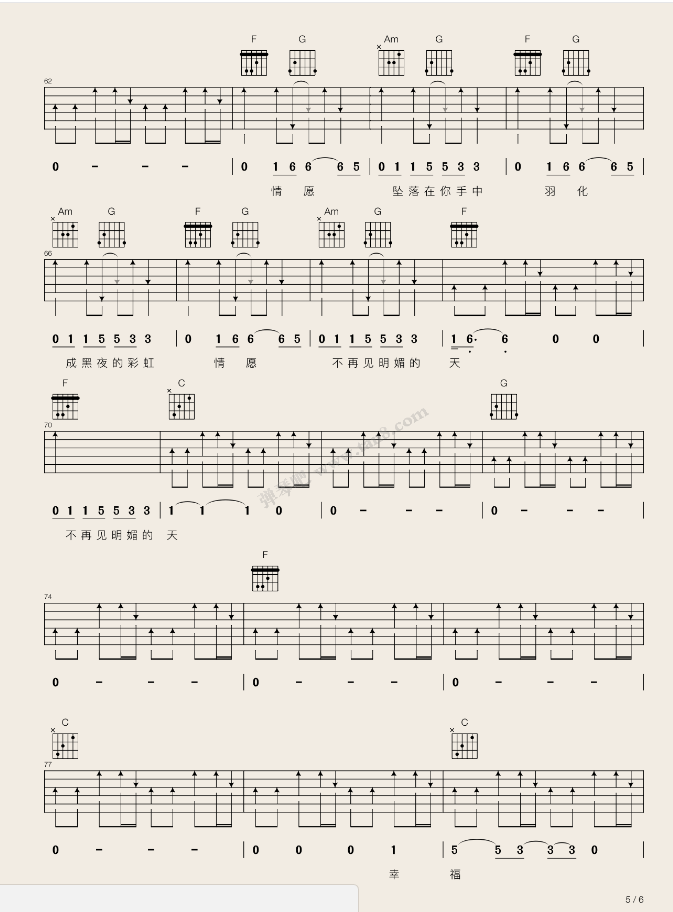

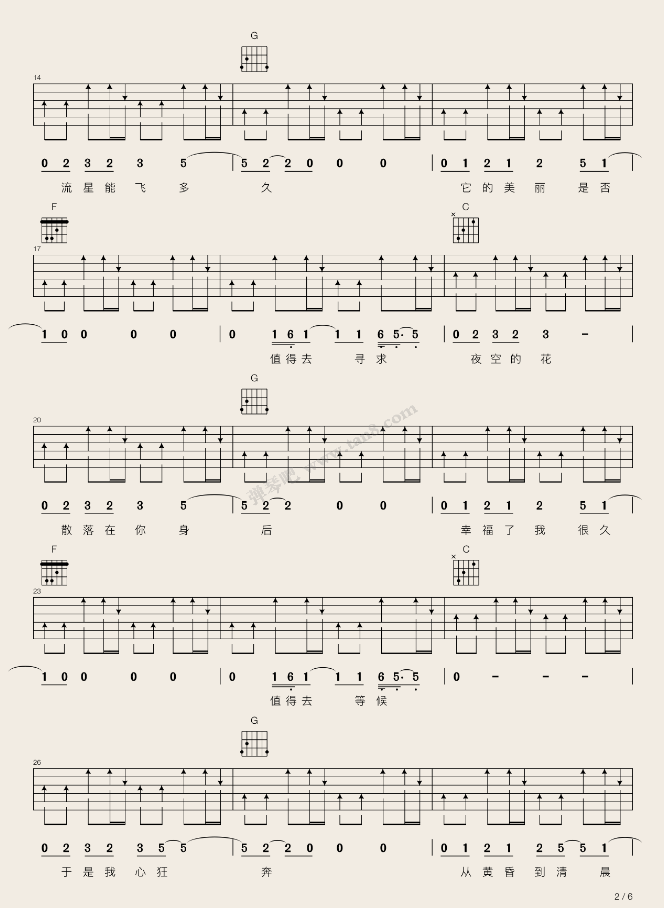

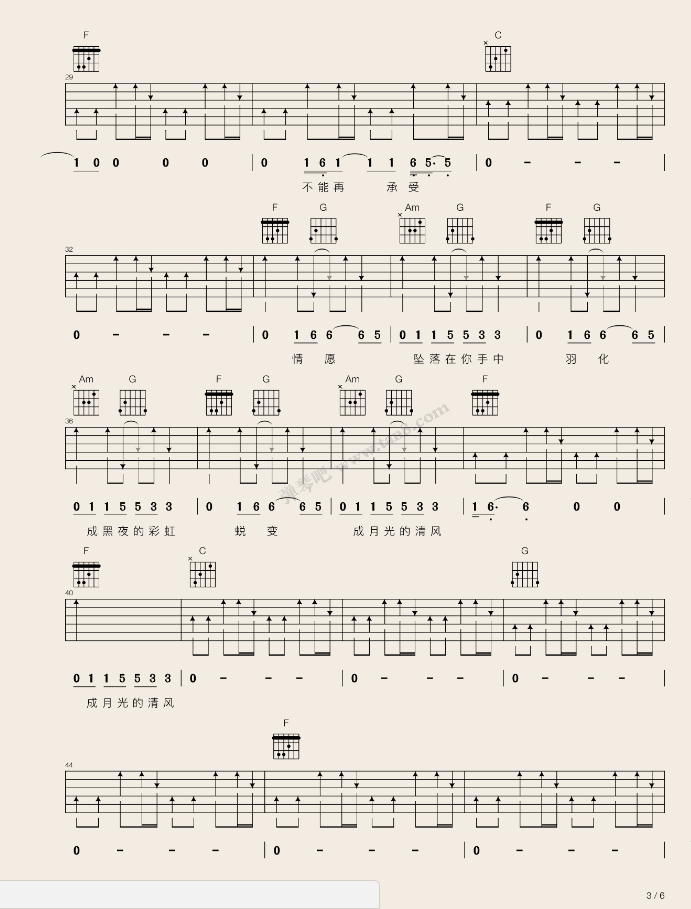

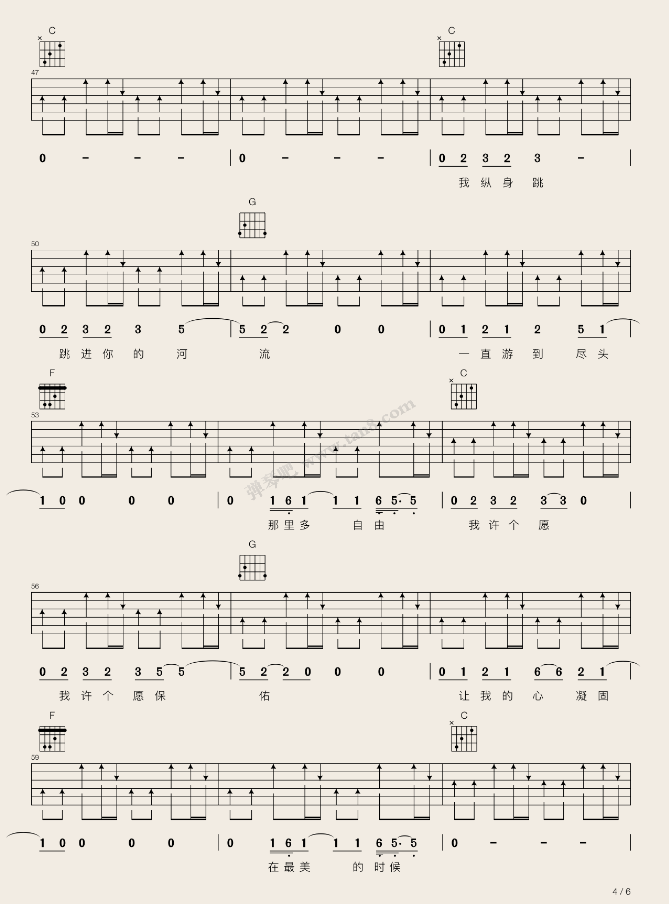

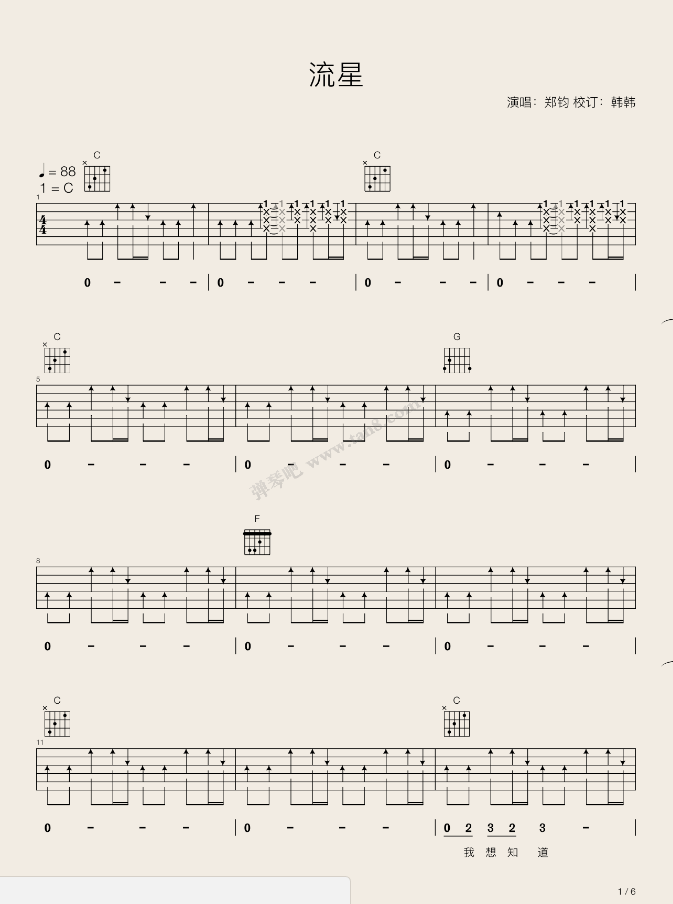

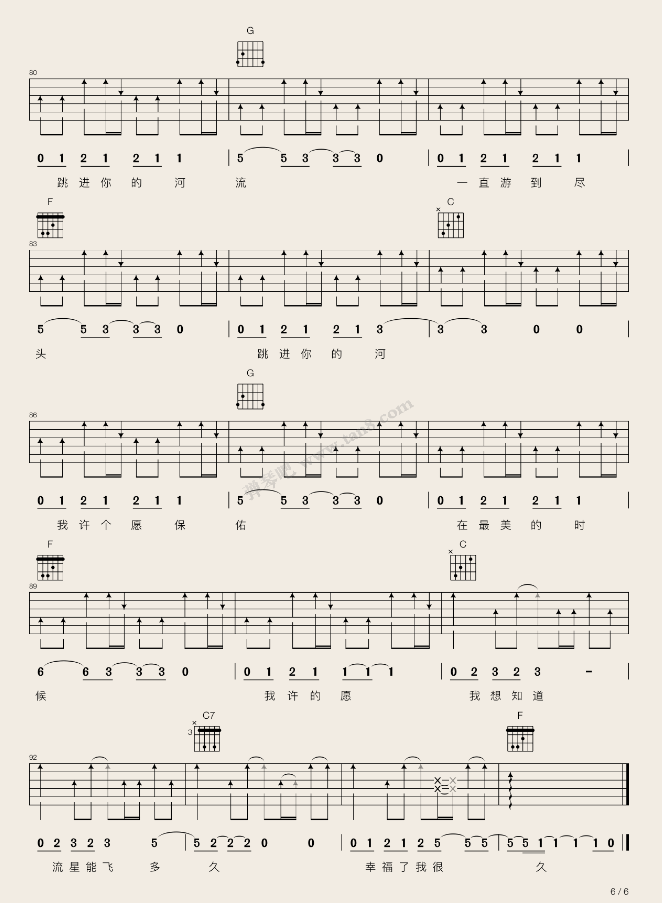

《流星吉他谱》F调_郑钧_弹琴吧编配_宝藏级编配

《流星》以转瞬即逝的天体现象为意象,构建出关于生命短暂与永恒价值的深刻隐喻。歌词中流星的轨迹被赋予双重象征——既是物理层面的光芒划破夜空,更是精神层面理想主义者在现实中的灼热燃烧。通过"刹那光焰""灰烬沉入银河"等意象对比,揭示存在主义式的生命悖论:最短暂的绽放往往能穿透最厚重的黑暗。文本中反复出现的"燃烧"动作构成核心隐喻,暗示人类对抗虚无的本质方式不在于时间长度,而在于能量密度。陨落过程被诗意转化为"星尘重组成新的星座",体现东方哲学中轮回再生的宇宙观,暗含对消亡的浪漫主义解读。歌词通过天文现象与人类命运的互文,探讨了牺牲与留存的关系——当肉体如流星般速朽时,其光芒仍在观测者视网膜形成视觉残留,这种光学现象被升华为精神影响力的延续。结尾处"亿万年后仍有孩童指着夜空"的场景,将个体生命的渺小置于时间长河的宏大坐标系中,最终完成对"永恒"概念的重新定义:不在物质的不朽,而在记忆的永恒传递。