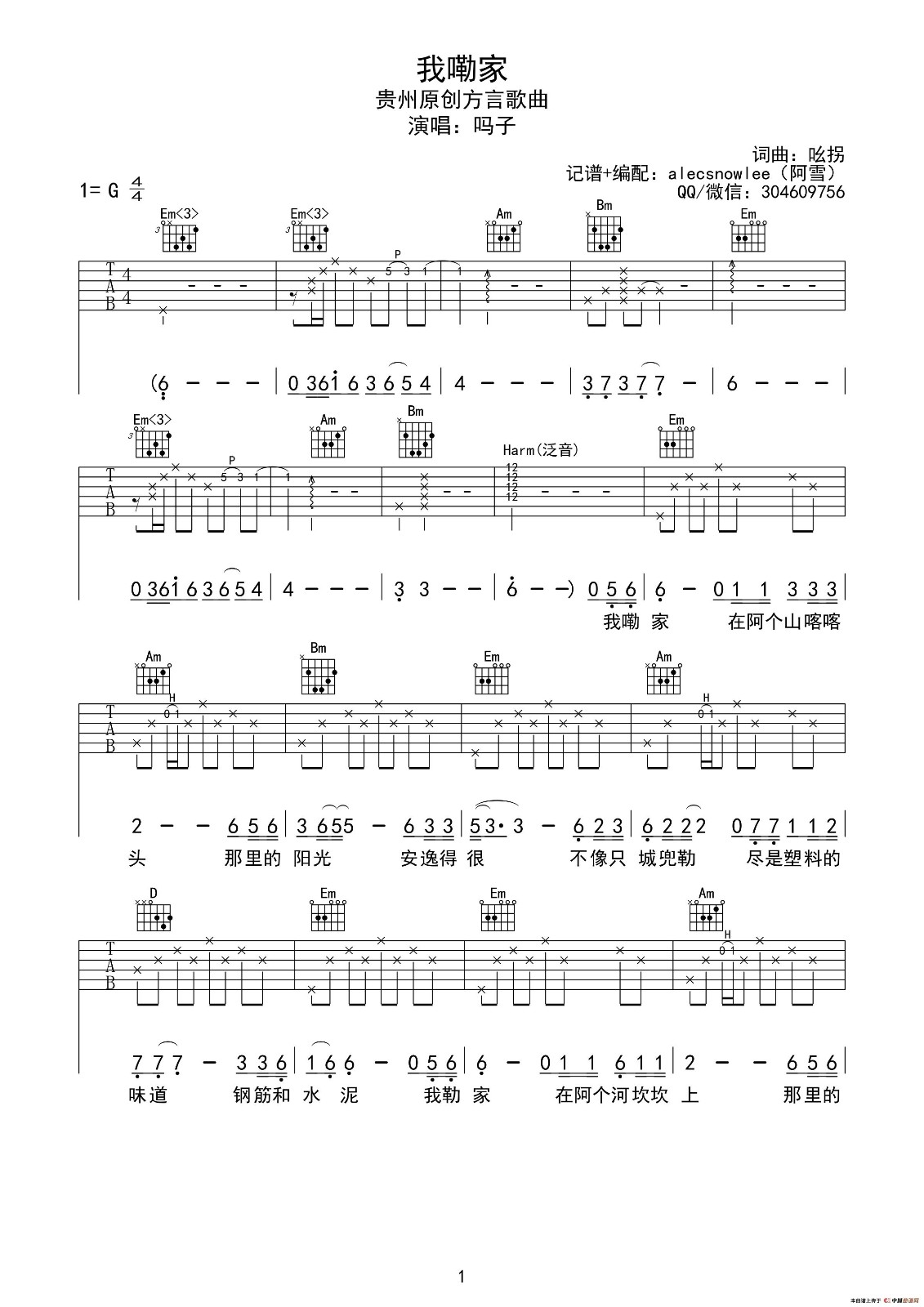

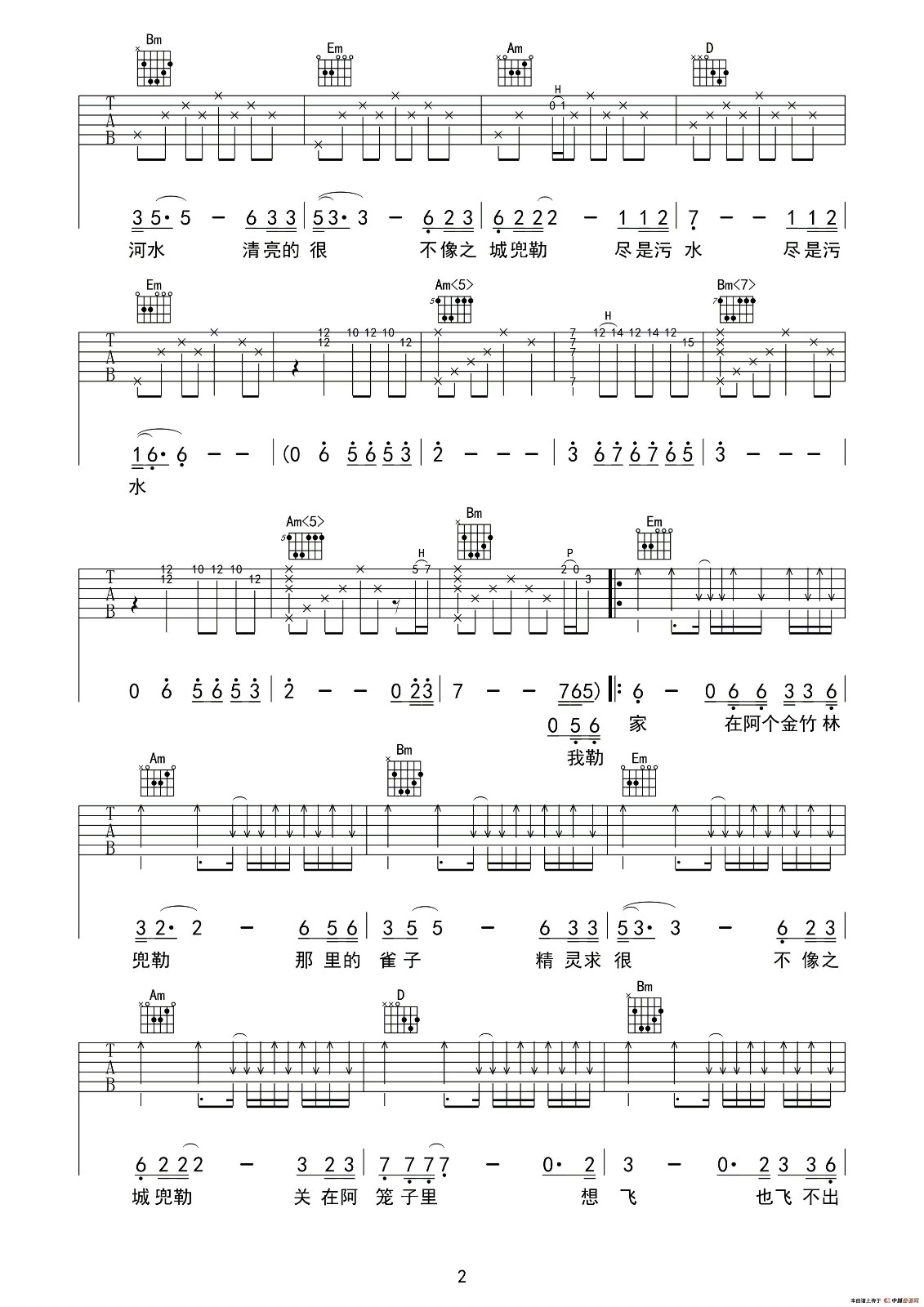

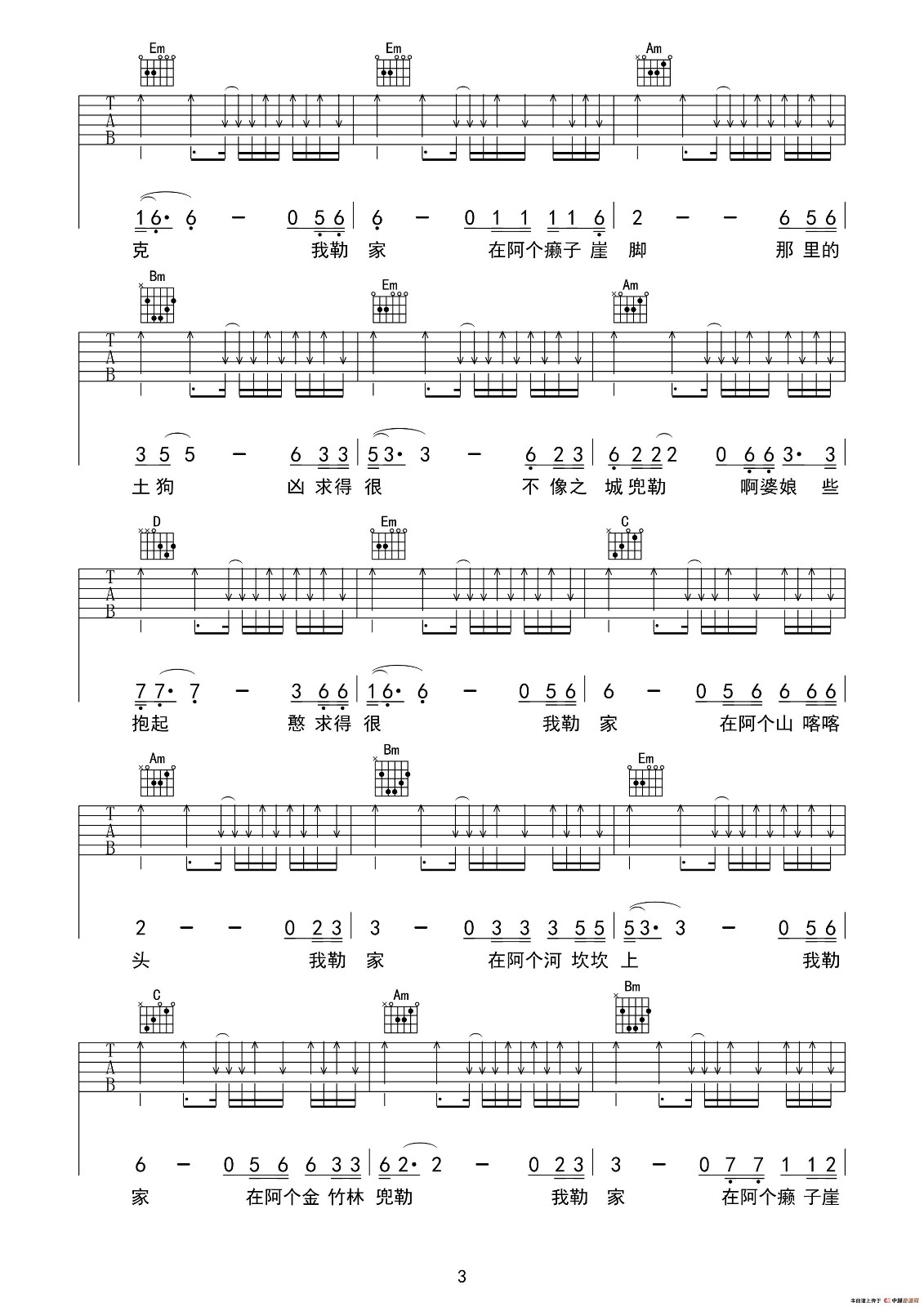

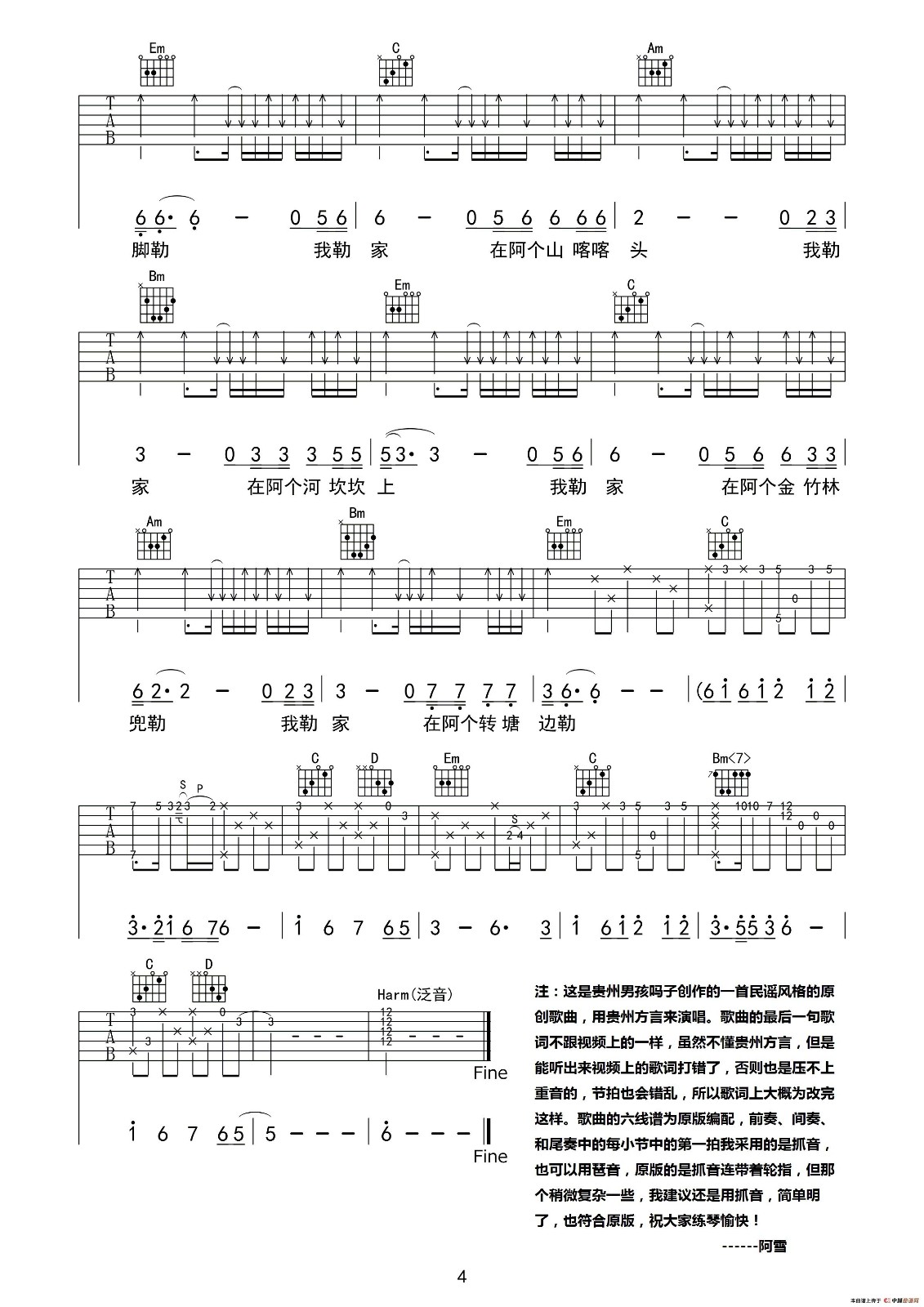

《我嘞家吉他谱》G调_吆拐_中国曲谱网编配_编配用心超还原

《我嘞家》以质朴方言为载体,通过炊烟、院坝、老槐树等具象符号,勾勒出中国乡村家庭的精神图景。歌词中反复出现的"火塘边摆古"与"灶头饭菜香"形成味觉与听觉的双重记忆编码,将家庭叙事升华为文化胎记的保存仪式。屋檐下三代人的脚步声构成时间维度上的复调,老茧手掌与童谣旋律的并置暗示劳动美学的代际传承。那些看似琐碎的日常场景——木门吱呀、腌菜坛子、蓑衣斗笠,实则构建起抵抗现代性遗忘的微观档案。方言词汇"嘞"的运用不仅强化地域认同,更在语音褶皱里藏匿着未被普通话语系收编的情感密码。风雨中始终亮着的窗灯成为精神原乡的隐喻,而"堂屋神龛"与"田坎野花"的意象并置,则展演了世俗生活与自然神性的共生关系。歌词通过对家宅空间的拓扑学描写,将物理场所转化为情感容器,使那些正在消逝的农耕文明细节获得诗性保存。最终呈现的不是怀旧式的景观消费,而是对家庭作为文化再生装置的深刻认知,在城市化进程中为离散的心灵提供辨识度极高的精神坐标。